Aus dem Forschungsalltag · 05. Juni 2025

Ausstellung zur Historischen Geographie eines untergegangenen Dorfes im Freilichtmuseum Finsterau

Aus dem Forschungsalltag · 28. Mai 2025

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft bewilligt ein dreijähriges Forschungsprojekt zur westdeutschen Geschichte der Historischen Regionalgeographie im 20. Jahrhundert

Aus dem Forschungsalltag · 08. April 2024

Tagung des Arbeitskreises Geschichte der Geographie in der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) am 28. und 29. Juni 2024 an der Universität Bonn

Aus dem Forschungsalltag · 09. Februar 2024

Jahrestagung der Akademie für geographische Regionalforschung 2024 in Bamberg

Aus dem Forschungsalltag · 08. Dezember 2023

Dissertation in der Reihe "Historische Geographie/Historical Geography" im LIT Verlag erschienen

Externer Beitrag · 08. November 2023

Die Universität Bamberg hat dem IfL-Forscher Patrick Reitinger den Otto-Meyer-und-Elisabeth-Roth-Preis 2023 verliehen

Aus dem Forschungsalltag · 27. März 2023

Workshop des Arbeitskreises für historische Kulturlandschaftsforschung (ARKUM) in Tübingen

Aus dem Forschungsalltag · 24. Januar 2022

CfP für einen Workshop des Arbeitskreises für historische Kulturlandschaftsforschung (ARKUM) in Bamberg

Interview · 18. November 2021

Interview mit der Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur zu den Erfahrungen in der wissenschaftlichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

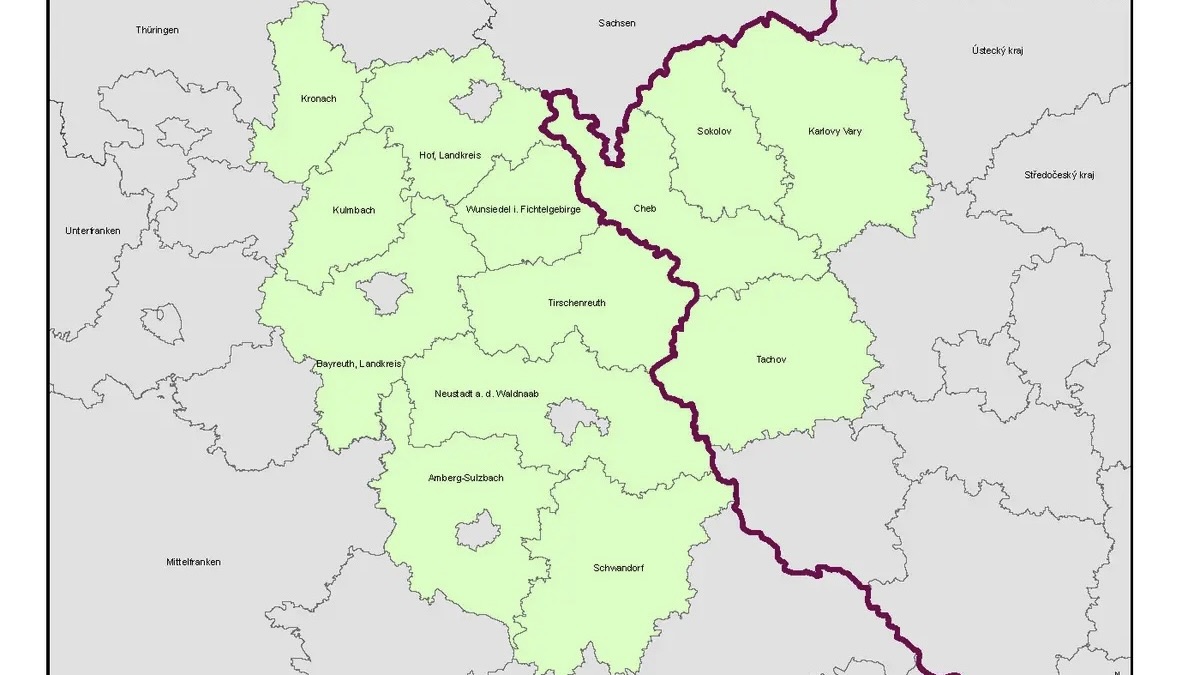

Pressemitteilung · 06. Oktober 2021

Eine Studie der Universitäten Bamberg und Ústí nad Labem untersucht die Grenzschließungen zwischen Bayern und Tschechien während der Corona-Pandemie.